Velia Velcha , an Etruscan noblewoman

Tomb of Orcus, Necropolis of Monterozzi (Tarquinia), Italy)

www.fluidr.com/photos/125601701@N03/interesting

di Anna Alfieri

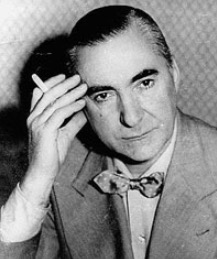

Kurt Erick Sukert, a dispetto del suo nome duro e germanico, era – così come egli definiva se stesso e tutti i suoi conterranei – un “maledetto toscano” di Prato. Così toscano che volle fosse scritto sulla sua tomba “Io son pratese, orgoglioso di essere pratese, vorrei non essere nato se non fossi nato a Prato”. Ed era così italiano che, cambiando il suo nome, divenne Curzio Malaparte (1898 – 1957), raffinato giornalista e scrittore, tra i grandi del nostro Novecento.

Malaparte amava Tarquinia tanto da considerarla, nel suo intimo, un antico paese della Toscana, magico e simbolico, generoso di sogni liberi e felici. Perciò raggiunse la nostra città nel 1936 per esorcizzare il cupo sentimento della morte che ovunque lo accompagnava e immergersi nel dorato sole del suo inferno etrusco. Inferno luminoso e consolatorio, in cui il morire gli sembrava solo un viaggio trionfale alla conquista di una gioventù eterna e incorruttibile; un “luogo” dove biondeggiavano le messi, maturavano le viti e dove, sulla riva di un fiume sempre verde, un popolo sereno seduto intorno a tavole imbandite di cibi prelibati attendeva tra canti e suoni di gioia il sopraggiungere delle bighe condotte da strani angeli dal viso dipinto di rosso pronti a condurlo in un altrove sempre cristallino e beato.

Ma, al suo arrivo, la campagna tarquinese gli apparve squallida e umiliata: i prati avvizzivano in un autunno precoce sotto il cielo color cenere percorso da uccelli neri e il mare lontano, sbiadito e deserto, sembrava sporco di nuvole gialle e fangose, mentre un vento lieve ed amaro errava incerto verso il fiume. Il grande silenzio che gravava ovunque era interrotto di quando in quando solo da voci sperdute, da strani richiami, da latrati misteriosi e da fischi distanti. “Per quanto volgessi gli occhi intorno – racconterà più tardi – nessuna forma d’uomo o d’animale m’appariva nel grigiore giallastro dei prati e delle macchie. E riflettendo che la valle era tutta una sterminata necropoli, mi dicevo che quelle erano le paurose voci dell’oltretomba, e che lì soltanto, meglio che in qualunque altra parte della Toscana e dell’Italia, era possibile udirle, così sottile era la crosta di terra che divideva i morti dai vivi”.

In quel suo viaggio tarquiniese che avrebbe dovuto liberarlo da tutte le angosce lo accompagnava una donna innamorata e sensibile, Lavinia, anch’essa intaccata e offesa dall’inattesa tristezza del paesaggio funebre e misterioso che la circondava. Anzi, consapevole della presenza di infiniti morti dagli occhi umidi e dalle labbra flosce, provava repulsione a camminare sui sentieri viscidi e sdrucciodevoli che le sembrano impastati di humus e di cenere umana come in un immenso campo di battaglia sparso di corpi insepolti ormai spolpati dagli uccelli rapaci e dalle intemperie. “Ogni volta che mi volgevo a guardarla – dirà infatti lo scrittore – ella mi appariva sempre più bianca, più curva, più dolorosa e quando le porgevo la mano per aiutarla in qualche tratto sassoso, fingeva di non accorgersi del mio gesto, come sentisse ribrezzo perfino per me”.

All’improvviso una pioggia tiepida e polverosa, quasi una nebbia, avvolse tutto in un’immensa ragnatela. Ciò nonostante, Lavinia non volle entrare nei sepolcri e rimase immobile a testa nuda sulla loro soglia, con la fronte bagnata e con gli occhi opachi che guardavano lontano. Invece Malaparte, sperando di trovare almeno nei dipinti sotterranei i segni di una morte accettabile, scese nelle tombe della Caccia e della Pesca, delle Leonesse, dei Leopardi, dei Cinghiali, del Triclinio, degli Scudi e degli Auguri. Infine si addentrò nella tomba dell’Orco. Ma lì fu terrorizzato da un demone Etrusco, Charun, armato del martello con cui spezzava le tempie ai moribondi, e da una pallida fanciulla coronata di alloro sospesa tra la vita che non voleva abbandonarla e la morte che tardava a venire. Era la fanciulla Velcha “dal naso lungo e diritto, dalle labbra sanguigne e cattive, perfida e triste nell’avara curva della fronte, nel taglio dell’occhio, nel maligno abbandono del mento sulla gola magra”. In quel preciso momento “come sulla riva di un fiume scuro e fetido all’ombra di un grande albero della chioma di donna”, Curzio comprese che anche per gli etruschi la morte era un luogo dove nessun sole dorato avrebbe mai potuto brillare e per la prima volta sentì per sé e per la sua esistenza quella disincantata pietà che lo avrebbe cinicamente accompagnato fino alla fine dei suoi giorni.

Fuori Lavinia lo aspettava con la fronte curva e con gli occhi bianchi macchiati di rosso, ma quando lo vide riemergere spaventato come un bambino intuì che solo il contatto con un corpo femminile vivo, caldo e innamorato avrebbe potuto consolarlo. Allora si scosse dall’orrore che la avvolgeva e rompendo il sortilegio che l’aveva stregata corse finalmente ad abbracciarlo. “Compresi allora – concluderà lo scrittore – quanto la donna è più dell’uomo vicina e insieme estranea alla morte; e quanto poco può la morte su lei, quanto di funebre e immortale è nel suo cuore di madre, di sorella, di amante. Capii che Lavinia mi restituiva alla luce, ai campi, ai poggi, al mare, all’orizzonte, ai sereni giorni della vita”.

Il racconto “Donna fra le tombe” che ha ispirato questo articolo è incluso nel libro di Curzio Malaparte “Fughe in prigione”, Firenze, Vallecchi, 1936.