di Anna Alfieri

Premetto che non ho deciso spontaneamente di scrivere questo articolo e che lo faccio solo su categorico ordine del divertito Direttore al quale, una sera a cena, raccontai per caso l’epica storia, dall’insolito epilogo, dei tarquiniesi alla Marcia su Roma.

Aggiungo, anzi, che sono stata perfino sul punto di disubbidire, a ciò spinta non da pregiudizi ideologici, ma dalla convinzione che quegli antichi e curiosi fatti, per sembrare reali, meriterebbero una penna molto più esperta ed espressiva della mia. Eppure, quanto narrerò, corrisponde esattamente alla verità, o almeno a quella parte di essa che di tanto in tanto mi raccontava mio padre. Il quale, impossibile nasconderlo, la Marcia su Roma la fece davvero e se ne vantò fino all’ultimo dei suoi giorni.

A quei tempi, era il 1922, mio padre aveva appena diciassette anni, ma era così vivace e ardito che i fascisti tarquiniesi, mostrando una dose di paterno buonsenso, gli mentirono sull’ora della partenza e lo lasciarono a piedi, nella nobile intenzione di proteggerlo dai pericoli di una rivoluzione dagli esiti incerti e, soprattutto, nell’intima e inconfessata speranza di levarselo finalmente di torno. Ma lui, ormai irreversibilmente fuggito di casa in camicia nera e pantaloni militari appartenuto a un prigioniero austriaco della guerra ’15-’18, non si perse d’animo, saltò sul primo treno diretto al sud e, impugnando una vecchia scacciacani, li raggiunse a Civitavecchia.

Lì, per dimostrare di che tempra era fatto, cominciò a sparare qua e là, su e giù, provocando un allarme così alto che venne immediatamente disarmato. No, non dalle Guardie Regie o da chiunque altro appartenesse alla fazione avversaria, ma dagli stessi colleghi cornetani che poi, ammirati dalla sua audacia, lo accolsero nella loro squadra e, Eje Eja Alalà!, lo portarono alla conquista di Roma. In questo modo, acquisì il diritto di venire immortalato nella storica lapide commemorativa che, per tutto il successivo e littorio Ventennio, sarebbe stata esposta in una sala del Palazzo comunale. Lapide nella quale il suo nome – Alfieri – per banale ordine alfabetico appariva vistosamente per primo. Effimera gloria, perché alla caduta del fascismo l’epigrafe venne divelta e miseramente gettata nella spazzatura (poi recuperata, è visibile nella foto qui affianco).

Lì, per dimostrare di che tempra era fatto, cominciò a sparare qua e là, su e giù, provocando un allarme così alto che venne immediatamente disarmato. No, non dalle Guardie Regie o da chiunque altro appartenesse alla fazione avversaria, ma dagli stessi colleghi cornetani che poi, ammirati dalla sua audacia, lo accolsero nella loro squadra e, Eje Eja Alalà!, lo portarono alla conquista di Roma. In questo modo, acquisì il diritto di venire immortalato nella storica lapide commemorativa che, per tutto il successivo e littorio Ventennio, sarebbe stata esposta in una sala del Palazzo comunale. Lapide nella quale il suo nome – Alfieri – per banale ordine alfabetico appariva vistosamente per primo. Effimera gloria, perché alla caduta del fascismo l’epigrafe venne divelta e miseramente gettata nella spazzatura (poi recuperata, è visibile nella foto qui affianco).

Le Camicie Nere tarquiniesi dirette all’Urbe erano esattamente quarantotto e facevano parte della Colonna di Santa Marinella che, nell’accerchiamento della città, aveva il compito di presidiare la strada Aurelia e da qui piombare, al momento giusto, sulla capitale. Il bivacco, in attesa che il Re prendesse una decisione qualsiasi, durò alcuni giorni e soprattutto alcune lunghissime notti piovose, cariche di speranza e di timori, durante le quali, non sapendo quale piega avrebbe preso l’avventura, i tarquiniesi si scambiarono le ultime volontà e stabilirono i dettagli dei loro eventuali funerali di martiri fascisti. Alla fine giurarono solennemente che, comunque fossero andate le cose, al paese sarebbero tornati tutti insieme, uniti come fratelli, vivi o morti, vincitori o vinti. Attendendosi l’un l’altro, costasse quel che costasse.

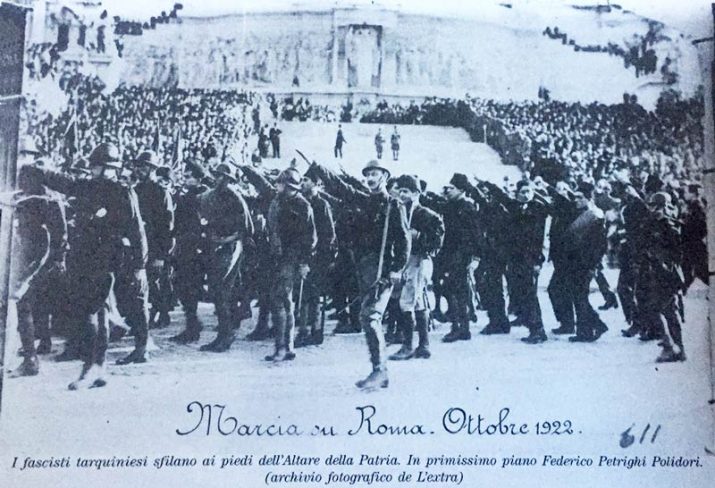

Come sappiamo, il 28 ottobre il re rifiutò di sottoscrivere il decreto di stato d’assedio e fece entrare i fascisti in città senza contrastarli con l’esercitò, perciò la Marcia si risolse in una immensa sfilata che durò ininterrottamente per sei ore e si concluse sotto il balcone del Quirinale, dal quale Vittorio Emanuele III e Mussolini, nuova strana coppia della politica italiana, salutavano la folla che cantava Giovinezza giovinezza. Dopodiché tutti si diressero disciplinatamente ai vari punti di raccolta già predisposti e da lì furono rispediti in fretta nelle rispettive zone di provenienza. Infatti, già all’alba del giorno successivo i nostri eroi, vittoriosi ma molto sbalestrati e perfino un po’ seccati, vennero deposti senza tanti complimenti sul marciapiede della stazione di Tarquinia.

Tutti meno uno, tale Nicola M., un bel giovanotto alto e capelluto che, con il passare del tempo, si sarebbe trasformato – per fascistica immedesimazione – in un omaccione calvo e dalla voce stentorea, sempre più somigliante a Mussolini, ma in formato gigantesco. Negli anni ’50 avrebbe aperto una fortunata fabbrica di detersivi a Milano, guadagnandosi il titolo de Il Re del Sapone e, successivamente, con il portafogli gonfio, avrebbe animato la vita mondana tarquiniese che gravitava intorno al Bar Impero. Era però così vistoso e ingombrante, così incolto e greve, ma anche così saccente che Titta Marini, in occasione di un Premio Cardarelli, coniò per lui i seguenti, pregevolissimi versi:

Un fregno grasso, a larga intravatura,

sta, tutta trippa, in un caffè a fa’ er chilo

e, ‘gnorante de fronte e de profilo,

critica er premio de letteraura.

Ma torniamo al 1922, quando alla nostra stazione mancava solo lui, Nicola M. L’attesa, lì per lì, non preoccupò nessuno, tanto più che, a tranquillizzare gli animi, apparve presto all’orizzonte una tradotta carica di fascisti esultanti provenienti da Roma, con in mezzo Nicola che, pronto a scendere, faceva ampi gesti di saluto, affacciato allegramente al finestrino. Ma il treno non si fermò, nemmeno rallentò e, sfrecciando davanti agli occhi dei camerati esterrefatti, proseguì veloce come il vento verso Grosseto, sparendo nel nulla.

Più tardi, però, ecco di nuovo Nicola che, sporgendosi da un convoglio di ritorno dalla Toscana, preannunciava il suo arrivo imminente, esibendosi in spericolati saluti romani. Ma anche questo veicolo passò senza sostare e come un turbine sparì sulla via di Civitavecchia, portando con sé il futuro Re del Sapone, pietrificato nell’atto di salutare a braccio alzato.

Il sole stava ormai tramontando e i fascisti stavano precipitando in una crisi di nervi senza precedenti, quando su una delle ultime e stanche tradotte provenienti da Roma, miracolosamente riapparve Nicola. Questa volta, però, era appeso allo sportello aperto del treno e determinato a gettarsi nel vuoto. Cosa che fece davvero, cadendo in modo spettacolare sul brecciolino, pochi istanti prima che la locomotiva si fermasse davanti alla stazione. Non morì, ma quando si rialzò era così epicamente tumefatto, escoriato, sanguinante e rintronato che, per qualche tempo, Tarquinia si vantò di aver dato i natali, oltre che a Giovanni Vitelleschi, anche ad un eroe fascista, probabilmente l’unico mussoliniano ferito della Marcia su Roma.